الوحيد المعقول والمقبول للموقف، وهو افتراض عامل إضافي وراء الظروف والعوامل المحسوسة، وهو عامل الوحي، عامل النبوّة الذي يمثّل تدخّل السماء في توجيه الأرض: ﴿وَكَذَلِكَ أوْحَيْنَا إلَيْكَ رُوحاً مِنْ أمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاط مُسْتَقِيم﴾(1).

دور العوامل والمؤثّرات:

ولا يعني تفسير الرسالة على أساس الوحي والإمداد من السماء بدلا عن العوامل والظروف المحسوسة إلغاء هذه العوامل والظروف عن التأثير نهائياً، بل إنّها مؤثّرة وفقاً للسنن الكونية والاجتماعية العامّة، ولكنّ تأثيرها إنّما هو في سير الأحداث، ومدى ماينجم عنها من مؤثّرات لصالح نجاح الرسالة أو لإعاقتها عن النجاح. فالرسالة كمحتوى حقيقة ربّانية فوق الشروط والظروف المادية، ولكنّها بعد أن تحوّلت إلى حركة إلى عمل متواصل في سبيل التغيير، يصبح بالإمكان ربطها بظروفها وما تكتنفها من ملابسات وأحاسيس.

فإذا قيل مثلا: إنّ شعور الإنسان العربي بالتمزّق والضياع وهو يجد نفسه يجسّد آلهته ومثله الأعلى في حجر يحطمه في لحظة غضب، أو حلوى يلتهمها في لحظة جوع جعله يتطلّع إلى الرسالة الجديدة.

أو قيل مثلا: إنّ شعور البائس والكادح في المجتمع العربي بالظلم والتعسّف من قبل المرابين والمستغلّين دفعه إلى تأييد حركة جديدة ترفع راية العدالة، وتقضي على رأس المال الربوي.

(1) الشورى: 52.

أو قيل: إنّ الشعور القبلي لعب دوراً مهمّاً في حياة الرسالة، سواء ما كان منها على مستوىً محلي كمشاعر الصراع والتنافس بين قبائل قريش وما أسبغه انتماء النبي إلى عشيرته من حصانة وهيبة حمته من الأعداء، أو ما كان منها على مستوىً قومي كمشاعر عرب جنوب الجزيرة تجاه شمالها.

أو قيل: إنّ ظروف العالم المتداعي والأحوال المحرجة التي مرّت بها الدولتان العظيمتان الرومانية والفارسية على المسرح الدولي وقتئذ أشغلت هاتين القوّتين الكبيرتين بنفسيهما، وحالت دون تدخّلهما السريع في إجهاض الحركة الجديدة في الجزيرة العربية.

إذا قيل شيء من هذا القبيل فهو أمر معقول وقد يكون مقبولا، غير أنّ هذا إنّما يفسّر سير الأحداث، ولا يفسّر الرسالة نفسها.

وأمّا الرسالة: فهي الإسلام، دين الله الذي بعث به محمّداً (صلى الله عليه وآله) رحمةً للعالمين.

وقد استهدف الإسلام قبل كلّ شيء ربط الإنسان بربّه وبمعاده.

فمن الناحية الاُولى: ربط الإنسان بالإله الواحد الحقّ الذي تشير إليه الفطرة، وأكّد وحدة الإله الحقّ، وشدّد على ذلك؛ لكي يقضي على كلّ ألوان التأ لّه المصطنع، حتى جعل من كلمة التوحيد « لا إله إلّا الله » شعاره الرئيسي.

ولمّا كانت النبوّة هي الوسيط الوحيد المباشر بين الخلق والخالق، فشهادة هذه النبوّة بوحدة الإله والخالق وارتباطها بالإله الواحد الحقّ تعتبر أساساً كافياً لإثبات التوحيد.

ومن الناحية الثانية: ربط الإنسان بالمعاد؛ لكي تكتمل بذلك الصيغة الوحيدة القادرة على علاج التناقض، والتي تحقّق العدل الإلهي في نفس الوقت، كمامرّ بنا سابقاً.

[خصائص الرسالة الإسلاميّة:]

وللرسالة الإسلامية خصائصها التي تميّزها عن سائر رسالات السماء،

وسِماتها التي جعلت منها حدثاً فريداً في التاريخ.

وفي ما يلي نذكر عدداً من الخصائص والسِمات بإيجاز:

أوّلا: أنّ هذه الرسالة ظلّت سليمةً ضمن النصّ القرآني دون أن تتعرّض لأيّ تحريف، بينما مُنِيت الكتب السماوية السابقة بالتحريف، واُفرغت من كثير من محتواها، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾(1).

واحتفاظ الرسالة بمحتواها العقائدي والتشريعي هو الذي يمكّنها من مواصلة دورها التربوي، وكلّ رسالة تفرغ من محتواها بالتحريف والضياع لا تصلح أداة ربط بين الإنسان وربّه؛ لأنّ هذا الربط لا يتحقّق بمجرّد الانتماء الاسمي، بل بالتفاعل مع محتوى الرسالة وتجسيدها فكراً وسلوكاً، ومن أجل ذلك كانت سلامة الرسالة الإسلامية بسلامة النصّ القرآني الشرط الضروري لقدرة هذه الرسالة على مواصلة أهدافها.

ثانياً: أنّ بقاء القرآن نصّاً وروحاً يعني أنّ نبوّة محمد (صلى الله عليه وآله) لم تفقد أهمّ وسيلة من وسائل إثباتها؛ لأنّ القرآن وما يعبّر عنه من مبادئ الرسالة والشريعة كان هو الدليل الاستقرائي، وفقاً لما تقدّم على نبوّة محمد وكونه رسولا، وهذا الدليل يستمرّ ما دام القرآن باقياً.

وخلافاً لذلك النبوّات التي يرتبط إثباتها بوقائع معيّنة تحدث في لحظة وتنتهي، كإبراء الأكمه والأبرص، فإنّ هذه الوقائع لا يشهدها عادةً إلّا المعاصرون لها، وبمرور الزمن وتراكم القرون تفقد الواقعة شهودها الأوائل، ويعجز الإنسان غالباً عن الحصول على أيّ تأكيد حاسم لها عن طريق البحث والتنقيب، وكلّ نبوّة

(1) الحجر: 9.

لا يمكن التأكّد من دليلها لا يمكن أيضاً أن يكلّف الله سبحانه وتعالى بالاعتقاد بها، أو البحث عن وسيلة لإثباتها، إذ ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَاً إلّا ما آتَاها﴾(1). ونحن اليوم نعتمد في إيماننا بالأنبياء السابقين ـ صلوات الله عليهم ـ وبمعاجزهم على إخبار القرآن الكريم بذلك.

ثالثاً: أنّ مرور الزمن ـ كما عرفنا ـ لا ينقص من قيمة الدليل الأساس على الرسالة الإسلامية، ولكن ليس هذا فقط، بل إنّه أيضاً يمنح هذا الدليل أبعاداً جديدةً من خلال تطوّر المعرفة البشرية، واتّجاه الإنسان إلى دراسة الكون بأساليب العلم والتجربة؛ وليس ذلك فقط لأنّ القرآن الكريم سبق إلى الاتّجاه نفسه وربط الأدلّة على الصانع الحكيم بدراسة الكون والتعمّق في ظواهره، ونبّه الإنسان إلى ما في هذه الدراسة من أسرار ومكاسب؛ بل لأنّ الإنسان الحديث يجد اليوم في ذلك الكتاب ـ الذي بشّر به رجل اُمّي في بيئة جاهلة قبل مئات السنين ـ إشارات واضحةً إلى ما كشف عنه العلم الحديث، حتى لقد قال المستشرق الانجليزي (أجنيري) ـ اُستاذ اللغة العربية في جامعة اُكسفورد ـ عندما اكتشف العلم دور الرياح في التلقيح: « إنّ أصحاب الإبل قد عرفوا أنّ الريح تلقّح الأشجار والثمار قبل أنّ يتوصّل العلم في اُوروبا إلى ذلك بعدّة قرون »(2).

رابعاً: أنّ هذه الرسالة جاءت شاملةً لكلّ جوانب الحياة، وعلى هذا الأساس استطاعت أن توازن بين تلك الجوانب المختلفة وتوحّد اُسسها، وتجمع في إطار صيغة كاملة بين الجامع والجامعة، والمعمل والحقل، ولم يعد الإنسان

(1) الطلاق: 7.

(2) يشير بذلك إلى قوله سبحانه وتعالى: (وَأرْسَلْنا الرِّياحَ لَواقِحَ). الحجر: 22

يعيش حالة الانشطار بين حياته الروحية وحياته الدنيوية.

خامساً: أنّ هذه الرسالة هي الرسالة السماوية الوحيدة التي طبّقت على يد الرسول الذي جاء بها، وسجّلت في مجال التطبيق نجاحاً باهراً، واستطاعت أن تحوّل الشعارات التي أعلنتها إلى حقائق في الحياة اليومية للناس.

سادساً: أنّ هذه الرسالة بنزولها إلى مرحلة التطبيق دخلت التاريخ وساهمت في صنعه؛ إذ كانت هي حجر الزاوية في عملية بناء اُمّة حملت تلك الرسالة واستنارت بهداها. ولمّا كانت هذه الرسالة ربّانيةً وتمثّل عطاءً سماوياً للأرض فوق منطق العوامل والمؤثّرات المحسوسة نتج عن ذلك ارتباط تاريخ هذه الاُمّة بعامل غيبي، وأساس غير منظور لا يخضع للحسابات المادية للتاريخ.

ومن هنا كان من الخطأ أن نفهم تاريخنا ضمن إطار العوامل والمؤثّرات الحسّية فقط، أو أن نعتبره حصيلة ظروف مادية، أو تطور في قوى الإنتاج؛ فإنّ هذا الفهم الماديّ للتاريخ لا ينطبق على اُمّة بُني وجودها على أساس رسالة السماء، وما لم ندخل هذه الرسالة في الحساب كحقيقة ربّانية لا يمكن أن نفهم تاريخها.

سابعاً: أنّ هذه الرسالة لم يقتصر أثرها على بناء هذه الاُمّة، بل امتدّ من خلالها ليكون قوةً مؤثّرةً وفاعلةً في العالم كلّه على مسار التاريخ. ولا يزال المنصِفون من الباحثين الاُوروبيّين يعترفون بأنّ الدفعة الحضارية للإسلام هي التي حرّكت شعوب اوروبا النائمة من نومها ونبهّتها إلى الطريق.

ثامناً: أنّ النبي محمداً (صلى الله عليه وآله) الذي جاء بهذه الرسالة تميَّز عن جميع الأنبياء الذين سبقوه بتقديم رسالته بوصفها آخر اُطروحة ربانية، وبهذا أعلن أنّ نبوّته هي النبوّة الخاتمة، وفكرة النبوة الخاتمة لها مدلولان:

أحدهما: سلبي، وهو المدلول الذي ينفي ظهور نبوّة اُخرى على المسرح.

والآخر: إيجابي، وهو المدلول الذي يؤكّد استمرار النبوّة الخاتمة وامتدادها مع العصور.

وحينما نلاحظ المدلول السلبي للنبوّة الخاتمة نجد أنّ هذا المدلول قد انطبق على الواقع تماماً خلال الأربعة عشر قرناً التي تلت ظهور الإسلام، وسيظلّ منطبقاً على الواقع مهما امتدّ الزمن، غير أنّ عدم ظهور نبوّة اُخرى على مسرح التاريخ ليس لأنّ النبوّة تخلّت عن دورها كأساس من اُسس الحضارة الإنسانية؛ بل لأنّ النبوّة الخاتمة جاءت بالرسالة الوريثة لكلّ ما يعبّر عنه تاريخ النبوّات من رسالات، والمشتملة على كلّ ما في تلك النبوّات والرسالات من قيم ثابتة دون ما لابسها من قيم مرحلية، وبهذا كانت هي الرسالة المهيمنة القادرة على الاستمرار مع الزمن وكلّ ما يحمل من عوامل التطوّر والتجديد: ﴿وَأنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ﴾(1).

تاسعاً: وقد اقتضت الحكمة الربّانية التي ختمت النبوّة بمحمد (صلى الله عليه وآله) أن تعدّ له أوصياء يقومون بأعباء الإمامة والخلافة بعد اختتام النبوّة، وهم اثنا عشر إماماً، قد جاء النصّ على عددهم من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أحاديث صحيحة اتّفق المسلمون على روايتها، أوّلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وبعده الحسن، ثم الحسين وتسعة من آله على الترتيب التالي: علي بن الحسين السجاد، ثمّ محمد بن علي الباقر، ثمّ جعفر بن محمد الصادق، ثمّ موسى بن جعفر الكاظم، ثمّ علي بن موسى الرضا، ثمّ محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثمّ الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن المهدي(عليهم السلام).

عاشراً: وفي حالة غيبة الإمام الثاني عشر ـ عليه الصلاة والسلام ـ أرجع

(1) المائدة: 48.

الإسلام الناس إلى الفقهاء، وفتح باب الاجتهاد بمعنى بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنّة.

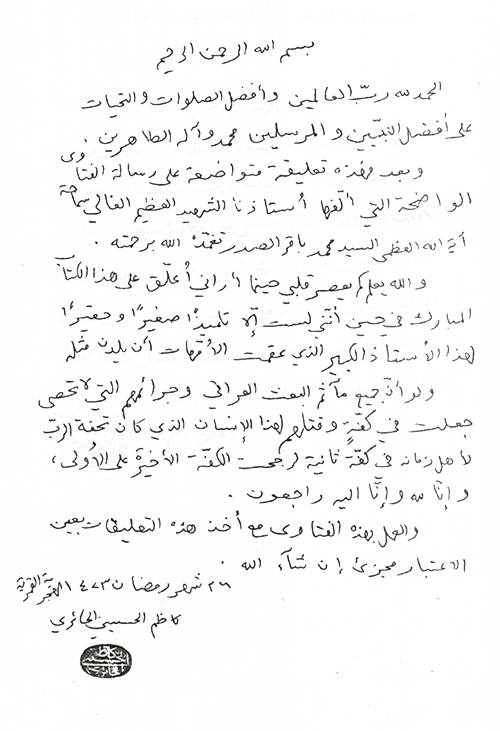

[كتاب الفتاوى الواضحة:]

والفتاوى الواضحة هي تعبير اجتهادي عن أحكام الشريعة الإسلامية التي جاء بها خاتِم النبيّين صلوات الله عليه وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين.

وقد بدأنا بكتابة هذا الموجز عن اُصول الدين في اليوم السابع والعشرين من ذي الحجّة 1396 هـ، وانتهينا منه عصر اليوم العاشر من محرّم الحرام 1397 هـ.

وقد فرغنا من كتابة السطور الأخيرة والألم يعصر القلب ويمزّق النفس؛ إذ نعيش في يوم عاشوراء ذكرى استشهاد بطل الإسلام الخالد الإمام الحسين ابن علي (عليهما السلام)، الذي بذل دمه الغالي في مثل هذا اليوم من أجل الصمود على خطّ المرسِل والرسول والرسالة، وواجه الموت بنفسه وكلّ أحبّته بشجاعة منقطعة النظير من أجل حماية هذه الرسالة وإقامة مقاييسها؛ للذبّ عن المظلومين والتخفيف عن المعذّبين على الأرض، وخرّ صريعاً مع الصفوة من ولده وصحبه بأيدي الطغاة دفاعاً عن الإسلام والمسلمين في كلّ مكان وزمان، وعن اُمّة أراد الطغاة أن يسلبوها إرادتها ويجمّدوا ضميرها الثوري وإحساسها بوجودها، فحرّك أبو الشهداء بدمه ضميرها، وبصموده إرادتها، وبفاجعته إحساسها الكبير.

فإليك سيّدي يا أبا عبد الله اُهدي ثواب هذه المقدّمة.

فبزخم دمك الطاهر حفظت كلّ هذه الصروح الفكرية الشامخة.

وبقدرة صوتك الثائر وصلت إلينا الرسالة سليمةً معطّرةً بدم الشهداء، بدمك ودماء بنيك الطاهرين على مرّ التاريخ.

عِبَاراتٌ متكرّرَة في الكتاب:

الواجب، اللازم: كلّ فعل يعاقب المكلّف على تركه كالصلاة.

الحرام: كلّ فعل يعاقب المكلّف على ممارسته، كشرب الخمر.

المستحبّ: كلّ فعل يُثاب المكلّف إذا أتى به من أجل الله تعالى، ولا يعاقب على تركه، كالسلام على الآخرين.

المندوب: هو المستحبّ.

سنن، آداب: مستحبّات ومندوبات.

مقدّمة الواجب: ما كان الواجب لا يوجد إلّا إذا وجدت، كواسطة السفر بالنسبة إلى الحجّ عادة.

يجزي: يكفي.

سائغ، يسوغ، لا يسوغ: جائز، يجوز، لا يجوز.

يرجّح، الأحسن، الأولى: عبارات تدلّ على الاستحباب، أو الاحتياط المستحبّ.

الضرر: أن يفقد الإنسان حياته، أو يصاب في شيء مهمٍّ بالنسبة إليه من المال، أو تتعرّض صحّته أو أمنه أو كرامته لعارض لا يستهين به العقلاء عادة.

الحَرَج: المشقة النفسية الشديدة التي لا يتحمّلها الناس عادةً.

الجاهل للحكم الشرعي: من لا يعلم به.

الناسي للحكم: من كان يعلم به ثمّ ذهب عن باله.

أبْحَاث تَمهيديّة

2

مُقدّمة الطبعَة الاُولى

○ كيف نشأت الحاجة إلى الاجتهاد؟

○ كيف نشأت الحاجة إلى التقليد؟

○ حرمة التقليد في اُصول الدين.

○ الاجتهاد والتقليد مبدآن مستمرّان.

○ التركيز على العلماء في الشريعة.

○ الرسالة العمليّة أهمّيتها وتطويرها.

○ مصادر الفتوى.

○ التقسيم في هذه الرسالة.

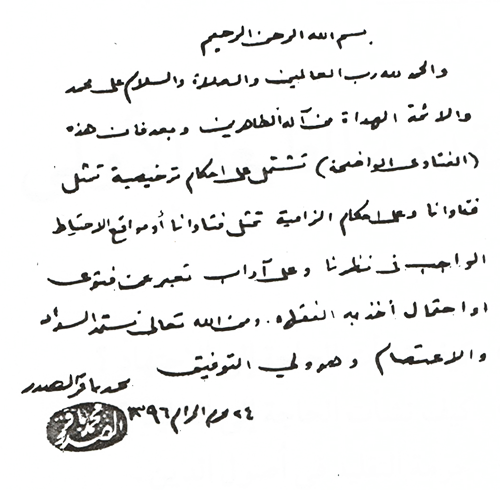

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خاتِم الأنبياء محمّد وعلى آله الطاهرين وصحبه الميامين.

وبعد، فإنّ الله سبحانه وتعالى حينما أنزل على خاتِم الأنبياء أشرف رسالات السماء ضَمِنَ انسجامها مع فطرة الإنسان، وانفتاحها على كلّ أبعاد وجوده، ورعايتها له من المهد إلى اللحد.

وقد انعكس ذلك بكلّ وضوح على الشريعة الإسلامية، فكانت شريعة الحياة في كلّ مناحيها، والقيّمة على توجيهها، مع أخذ كلّ خصائص الإنسان وظروفه الواقعية بعين الاعتبار.

كيف نشأت الحاجة إلى الاجتهاد؟

والمصدر الأساس للشريعة هو الكتاب الكريم والسنّة الشريفة، ولو كانت أحكام الشريعة قد اُعطيت كلّها من خلال الكتاب والسنّة ضمن صيغ وعبائر واضحة صريحة لا يشوبها أيّ شكٍّ أو غموض لكانت عملية استخراج الحكم الشرعي من الكتاب والسنّة ميسورةً لكثير من الناس. ولكنّها ـ في الحقيقة ـ

لم تُعطَ بهذه الصورة المحدّدة المتميزة الصريحة، وإنما اُعطيت منثورةً في المجموع الكلّي للكتاب والسنّة، وبصورة تفرض الحاجة إلى جهد علميّ في دراستها، والمقارنة بينها واستخراج النتائج النهائية منها، ويزداد هذا الجهد العلمي ضرورةً، وتتنوّع وتتعمّق أكثر فأكثر متطلّباته وحاجاته كلّما ابتعد الشخص عن زمن صدور النصّ وامتدّ الفاصل الزمني بينه وبين عصر الكتاب والسنّة بكلّ مايحمله هذا الامتداد من مضاعفات، كضياع جملة من الأحاديث، ولزوم تمحيص الأسانيد، وتغيّر كثير من أساليب التعبير وقرائن التفهيم والملابسات التي تكتنف الكلام، ودخول شيء كثير من الدسّ والافتراء في مجاميع الروايات، الأمر الذي يتطلّب عنايةً بالغةً في التمحيص والتدقيق.

هذا إضافةً إلى أنّ تطور الحياة يفرض عدداً كبيراً من الوقائع والحوادث الجديدة لم يرد فيها نصّ خاصّ، فلابدّ من استنباط حكمها على ضوء القواعد العامّة ومجموعة ما اُعطي من اُصول وتشريعات.

كلّ ذلك وغير ذلك ممّا لا يمكن استيعابه في هذا الحديث الموجز جعل التعرّف على الحكم الشرعي في كثير من الحالات عملا علمياً معقّداً، وبحاجة إلى جهد وبحث وعناء، وإن لم يكن كذلك في جملة من الحالات الاُخرى التي يكون الحكم الشرعي فيها واضحاً كلّ الوضوح.

كيف نشأت الحاجة إلى التقليد؟

وكانت لا تزال سنّة الحياة في كلّ ناحية من مناحيها تفرض موقفاً مشابهاً لما تقدم، فأنت أيّ مجال من الحياة لاحظته تجد أنّ ممارسته تتطلّب معرفةً معيّنةً، وأنّ جزءاً من هذه المعرفة قد يكون واضحاً ومتيسّراً على العموم، ولكنّ

الجزء الأكبر منها غير واضح ويتطلّب جهداً علمياً ومعاناةً في الدرس والبحث، ففي المجال الصحي ـ مثلا ـ يعلم كلّ إنسان ـ بحكم التجربة الساذجة في حياته ـ أنّه إذا تعرّض إلى مناخ بارد فجأةً فقد يصاب بأعراض حمّى، ولكنّ كثيراً من أساليب الوقاية والعلاج لا يعرفها إلّا عن طريق الطبيب، ولا يعرفها الطبيب إلّا بالبحث والجهد، وهكذا الحال في مجال التعمير والبناء، ومجالات الزراعة والصناعة على اختلاف فروعها.

ومن هنا وجد كلّ إنسان أنّه لا يمكن عملياً أن يتحمّل بمفرده مسؤولية البحث والجهد العلمي الكامل في كلّ ناحية من نواحي الحياة؛ لأنّ هذا عادةً أكبر من قدرة الفرد وعمره من ناحية، ولا يتيح له التعمّق في كلّ تلك النواحي بالدرجة الكبيرة من ناحية اُخرى، فاستقرّت المجتمعات البشرية على أن يتخصّص لكّل مجال من مجالات المعرفة والبحث عدد من الناس، فيكتفي كلّ فرد في غير مجال اختصاصه بما يعلمه على البديهة، ويعتمد في ما زاد عن ذلك على ذوي الاختصاص؛ محمّلا لهم المسؤولية في تقدير الموقف، وكان ذلك لوناً من تقسيم العمل بين الناس سار عليه الإنسان بفطرته منذ أبعد العصور.

ولم يشذّ الإسلام عن ذلك، بل جرى على نفس الأساس الذي أخذ به الإنسان في كلّ مناحي حياته، فوضع مبدأي الاجتهاد والتقليد. فالاجتهاد: هو التخصص في علوم الشريعة، والتقليد: هو الاعتماد على المتخصّصين، فكلّ مكلف يريد التعرّف على الأحكام الشرعية يعتمد أوّلا على بداهته الدينية العامة، وما لا يعرف بالبداهة من أحكام الدين يعتمد في معرفته على المجتهد المتخصّص.

ولم يكلّف الله تعالى كلّ إنسان بالاجتهاد ومعاناة البحث والجهد العلمي من

أجل التعرّف على الحكم الشرعي توفيراً للوقت وتوزيعاً للجهد الإنساني على كلّ حقول الحياة. كما لم يأذن الله سبحانه وتعالى لغير المتخصّص المجتهد بأن يحاول التعرّف المباشر على الحكم الشرعي من الكتاب والسنّة ويعتمد على محاولته، بل أوجب عليه أن يكون التعرّف على الحكم عن طريق التقليد والاعتماد على العلماء المجتهدين، وبهذا كان التقليد أمراً واجباً مفروضاً في الدين.

والتقليد على هذا الأساس يعني تحميل المسؤولية، وإنّما سمّي تقليداً لأنّ المكلّف يضع عمله كالقلادة في رقبة المجتهد الذي يقلّده؛ تعبيراً رمزياً عن تحميله مسؤولية هذا العمل أمام الله سبحانه وتعالى، وليس التقليد هو التعصّب والاعتقاد بما يعتقده الآخرون جهلا وبدون دليل.

ففرقٌ بين أن يبدي شخص رأياً فتُسارِعُ إلى اليقين بذلك الرأي بدون أن تعرف دليلا عليه وتؤكّد صحته؛ وبين أن يبدي شخص رأياً فتتّبعه محمّلا له مسؤولية هذا الرأي بحكم كونه من ذوي الاختصاص والمعرفة؛ فالأول هو التقليد المذموم شرعاً وعقلا، والثاني هو التقليد الصحيح الذي جرت عليه سنّة الحياة شرعاً وعقلا.

وقد احتاطت الشريعة للتقليد احتياطاً كبيراً، ففرضت على المكلّف أن يقلّد أعلم المتخصّصين في حالة اختلاف آرائهم، وأن لا يقلّد إلّا من كان عادلا لا يميل عن الشرع إلى هواه خطوةً في كبيرة أو صغيرة؛ لكي يضمن المقلّد بذلك أكبر درجة ممكنة من الصواب في رأي مرجعه الديني، وأمرته في اللحظة التي يجد فيها الأكفأ والأعلم من مقلّده السابق أن يعدل إليه. كلّ ذلك للابتعاد بالتقليد من معنى المتابعة العمياء والتعصّب المذموم.

وعلى ذلك جرت سنّة المؤمنين والمسلمين منذ عصر الأئمّة (عليهم السلام) إلى

يومنا هذا، فقد كان الأئمّة (عليهم السلام) يوجّهون السائلين من أبناء الأمصار الاُخرى إلى تقليد الفقهاء من أبناء مدرستهم والرجوع إليهم، ولا يرون لهم عذراً في التسامح في ذلك.

حرمة التقليد في اُصول الدين:

وفي الوقت الذي أوجبت فيه الشريعة التقليد بالمعنى الذي ذكرناه في فروع الدين من الحلال والحرام حرّمته في اُصول الدين، فلم تسمح للمكلف بأن يقلّد في العقائد الدينية الأساسية؛ وذلك لأنّ المطلوب شرعاً في اُصول الدين أن يحصل العلم واليقين للمكلف بربّه ونبيّه ومعاده ودينه وإمامه، ودعت الشريعة كلّ إنسان إلى أن يتحمّل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية الأساسية، بدلا عن أن يقلّد فيها ويحمّل غيره مسؤوليتها.

وقد عنّف القرآن الكريم بأشكال مختلفة اُولئك الذين يبنون عقائدهم الدينية ومواقفهم الأساسية من الدين ـ قبولا ورفضاً ـ على التقليد للآخرين بدافع الحرص على طريقة الآباء ـ مثلا ـ والتعصّب لهم، أو بدافع الكسل عن البحث والهروب من تحمّل المسؤولية.

ومن الواضح أنّ العقائد الأساسية في الدين ـ اُصول الدين ـ لمّا كانت محدودةً عدداً من ناحية، ومنسجمةً مع فطرة الناس عموماً من ناحية اُخرى على نحو تكون الرؤية المباشرة الواضحة ميسورةً فيها غالباً، وذات أهمّية قصوى في حياة الإنسان من ناحية ثالثة كان تكليف الشريعة لكلّ إنسان بأن يبذل جهداً مباشراً في البحث عنها واكتشاف حقائقها أمراً طبيعياً، ولا يواجه غالباً صعوبةً كبيرة، ولا يؤثّر على المجرى العملي لحياة الإنسان؛ ولَئِن واجه أحياناً صعوبات

كذلك فالإنسان جدير ببذل الجهد لتذليل تلك الصعوبات؛ لأنّ عقيدة الإنسان هيأهمّ مافيه.

ومع ذلك فقد لاحظت الشريعة أيضاً اختلاف مستويات الناس الفكرية والثقافية، فلم تكلِّف كلّ إنسان بالنظر والبحث في اُصول الدين إلّا بالقدر الذي يتناسب مع مستواه، ويصل به إلى قناعة كاملة بالحقيقة، تطمئِنّ بها نفسه، ويعمر بها قلبه، ويتحمّل مسؤوليتها المباشرة أمام ربّه.

الاجتهاد والتقليد مبدآن مستمرّان:

ولمّا كانت مصادر الشريعة محفوظةً إلى يومنا هذا في الكتاب الكريم كاملا بدون نقصان وفي عدد كبير من أحاديث السنّة الشريفة فمن الطبيعي أن يستمرّ الاجتهاد ـ كتخصّص علميّ ـ في فهم تلك المصادر واستخراج الأحكام الشرعية منها. ومن الطبيعي أيضاً أن تنمو خبرات المجتهدين وتتراكم لفتاتهم وانتباهاتهم على مرّ الزمن، وتكوّن للمجتهد المتأخّر دائماً رصيداً أكبر وعمقاً أوسع بالاستنباط، وهذا من الأسباب التي تدعو إلى عدم جواز جمود المقلّدين على رأي فقيه من فقهاء عصر الغيبة طيلة قرن أو قرون؛ لأنّ ذلك كالجمود على رأي طبيب كذلك مع نموّ الطبّ بعده وتراكم الخبرات خلال تلك المدّة.

ومن هنا كانت رابطة المقلّد بالمرجع الديني رابطةً حيّةً متجدّدة باستمرار، ويزيدها قدسية مايتمثّل في المرجع من نيابة عامّة عن الإمام عليه الصلاة والسلام.

التركيز على العلماء في الشريعة:

وحينما وضعت الشريعة الاجتهاد والتقليد كمبدأين مستمرّين ما دام

الكتاب والسنّة، وفرضت المجتهد محوراً ومرجعاً للآخرين في شؤون دينهم، استعملت كلّ الأساليب الكفيلة بإنجاح هذين المبدأين وأدائهما لرسالتهما الدينية باستمرار.

فمن ناحية أوجبت الاجتهاد وجوباً كفائياً على ما يأتي في الفقرة (21) من باب التقليد والاجتهاد.

وحثّت على طلب العلم ودراسة علوم الشريعة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾(1).

ومن ناحية اُخرى حثّت على التمسّك بالعلماء والسؤال منهم، قال تعالى: ﴿فَاسْألُوا أهْلَ الذّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾(2).

وقدّمتهم إلى الناس بوصفهم ورثةً للأنبياء، فقد جاء في الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنّ « العلماء ورثة الأنبياء »(3)، وجاء عنه أنّه قال: « اللهمّ ارحم خلفائي » فقيل له: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: « الذين يأتون من بعدي، يروون عنّي حديثي وسنتي، فيعلّمونها الناس من بعدي »(4).

وفي رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) أنّه قال: « مجاري الاُمور على أيدي العلماء بالله، الاُمناء على حلاله وحرامه »(5). إلى غير ذلك من

(1) التوبة: 122.

(2) النحل: 43.

(3) الكافي 1: 34، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 18: 66، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، الحديث 53 مع اختلاف يسير.

(5) تحف العقول: 238 وفيه: « مجاري الاُمور والأحكام...».